◆ ◆ ◆ ◆

每一段旅途,都是一场相遇,除了地理纬度,或许时间维度上的人和事更令人着迷。那些在旅途中留下的难忘记忆,在岁月的淘洗下愈发珍贵。想要保留这些可贵的回忆,『旅途往事』便应运而生。跟着浙游君,一起走进那些老街旧巷,走进一段段别人的往事,山高路远,看世界,也找自己。

“二十三坊”这个说法,原本并不存在。

杭州旧城,从吴山向北铺陈开去,一直到改革开放之前,大部分的道路都可以被梧桐的浓阴遮蔽,鱼骨般的小巷向生活深处蜿蜒,深宅高墙,呼人不应;临街烟火,鸡犬相闻。其格局尺度,与800年前的临安城并无太大差别,只不过脚印覆盖脚印,人生更迭人生而已。

©阮晓

宋朝时的杭州,有将近100间坊、1000多条老巷,疏密如网,捆扎住这个古都的气韵,并提供了中国城市发展史上的一个重要样本。因商品经济的发展,城市人口规模不断扩张,城镇拥挤的情况日渐严重,之前沿袭的唐朝坊市制度已经无法适应社会发展的需求。

宋朝政府开始改革城市管理,建立厢级区划,“厢”成为了城市内部最大的行政单位,其序列由大至小分别为:厢—乡—界—坊巷。其最大的贡献在于,打破了唐朝以行政思维来规划市民生活的底层逻辑,变成了以经济活动为导向的城市规划布局,可以说,这是底层人民的一次胜利,从此之后,市民文化才有了真正生根发芽的土壤。

©肖奕叁

山脚下的生活

盛唐气象,是中国的骄傲,人们记住了其开放包容,八方来朝,但它的另一面却很少被人提起:金吾执城,虎旅宵柝,城市的市民阶层是被严格限制和监管的对象,其典型代表就是在坊市格局基础上形成的宵禁制度,"诸犯夜者,笞二十"。但到了宋代,尤其进入仁宗朝,坊墙被彻底拆除,实行坊市合一,同时取消了宵禁,京城汴梁就有了“夜市直至三更尽,才五更又复开张。”

靖康之后,宋室南迁,杭州成为“行在”,涌入了大量外来人口,街巷两旁的住宅和商铺交错,构筑成新型城市格局,立刻带来了繁荣气象。《淳祐临安志》里说,大街和坊巷纵横交叉的地方,商店林立,御道两侧百肆杂陈,“珠玉珍异及花果时新海鲜野味奇器,天下所无有者,悉集于此”。

©丁杰

于是“暖风熏得游人醉,直把杭州做汴州”,只不过比起汴州,杭州有过之而无不及,南宋临安城面积仅15平方公里,娱乐场所却有二十多处,积善坊巷、后市街、乌龙巷都是著名的瓦市,《西湖老人繁胜录》记载:“惟北瓦大,有勾栏一十三座”,分别演出杂剧技、相扑、傀儡戏、说书、讲史等,昼夜不辍。

©周佳清

在这样的城市空间里,市民阶层第一次拥有了享受生活的权利。

汪曾祺住在一个岛上写小说,开头写道:“世界上曾经有过很多歌,都已经消失了。”然后他去海边转了转,回来换了一张稿纸,重新开头:“很多歌消失了。”

很多坊巷也消失了,消失得理所当然,甚至不需要添加一些修饰。我们的城市以前所未有的野心和欲望,向未来飞奔,它要接纳更多的人口、催生更多更有效率的产业,楼宇、道路、地铁、商业……就像朴树在歌里唱的:“这儿有一支未来牌香烟,你不想尝尝吗?”

©王叔

时代大潮席卷而去,却也总有因缘际会的遗落。在鼓楼与城隍山之南,紫阳山以东,万松岭以北、中山南路以西的这块区域,合围包裹着最具市井气息的杭州旧貌,如同时光之网,将已近消散的都市旧梦、咫尺之遥的山林野趣和烈火烹油的里弄风情,牢牢捆扎在此。

这片自南宋已降,尺度和格局基本没大变化的区域,成为了城市DNA中顽强而隐秘的一环,并赋予杭州丰富的多样性和包容力,让新和旧、快与慢、国际化和本地性有机的融合在一起,为城市的发展提供了一个相对完整的基因库。

©王叔

2008年背街小巷改造,杭州市上城区希望把这个区域用一个概念统摄起来。起初命名为“沿山文化带”,因其形势依托了吴山和紫阳山的脉络,但考虑到这个名称过于学术化,不利传播,最后采纳了杭州历史文化学者仲向平的建议,将这块由二十三条纵横交织小巷构成的区域,定名为“二十三坊”。

图:沈凯怡

二十三坊街巷图

“二十三坊”这个名称虽是近人之语,但每条巷子来历和典故,可以说拉出来个个能打,街巷之名,大多源于宋、明两朝,历史的碎片在这里拼合,串联起城市的岁月记忆。

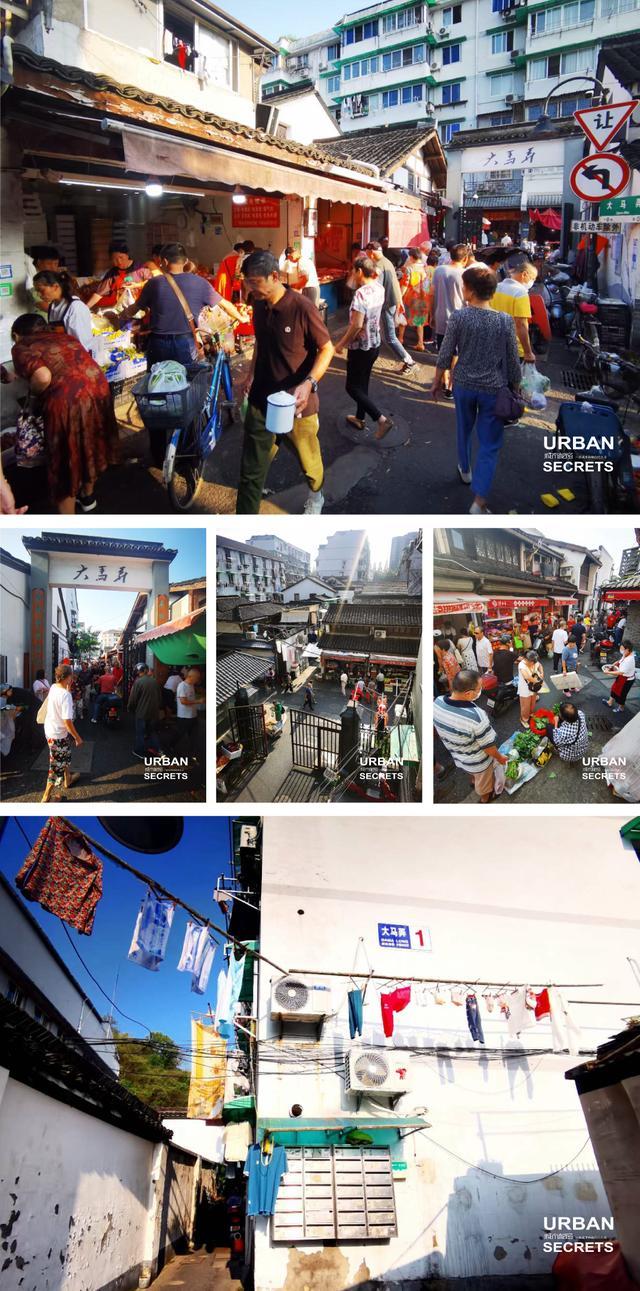

察院前,是南宋时左右丞相府邸所在;白马庙巷,承载着“泥马渡康王”的传说;现在红出圈的大马弄,曾是司农寺庙和马车司的所在,分别掌管着粮食积储和车马通信;此外还有一个叫做“将作监”的官署也被设立在这里,负责掌管宫室建筑,金玉珠翠器皿的制作。

沿着大马弄向紫阳山进发,有“泼水观音”泉,终年不涸;高士坊巷,南宋时大部分政府机关驻扎在此,而“高士”就是北宋时期,因科举不利转而研究易学的徐复,寓居于此,有大隐于市之意;严官巷曾是南宋高层统治的核心区,与御道部分重叠,巷旁设有中央机构玉牒所和封桩所……

©阮晓

宝成禅寺后面的紫阳山

©子夷

泼水观音

©章胜贤、阮晓

严官巷弄

《梦梁录》记载,杭城大道,买卖昼夜不绝,夜交三四鼓,游人始稀;无鼓钟鸣,早市复开,城市中居住、工作和商业混杂在一起,人员流通无阻,百肆杂陈,其人口最盛时可能超过200万,而当时的西方大都市,伦敦、巴黎,威尼斯等,居民数都不超过十万。

一条短短的十五奎巷,汇集剧院、街头戏剧表演、杂耍,勾栏瓦肆是南宋的“百老汇”;梅花酒招飘扬,店家以鼓乐吹奏《梅花引》揽客;熟食店张挂名画,茶馆中也会随着四时插花,呈现出复杂且精致的市井生活。

到了明朝嘉靖年间,巷内居民多喜骑马射箭习武,且武艺精湛。在一次武举考试时,小小巷内的入考者中竟有10人同时中举,这事不仅巷内居民引以为豪,且在民间广泛地传为佳话。因此,巷名便被改为十五魁巷,后来不知觉“魁”就被改作了“奎”。另一版本的说法是,这巷原为“石乌龟巷(或石龟巷)”,因为巷内曾有一座石龟雕像,后来有人觉得此名不雅,就取谐音改叫做十五奎巷,且一直沿用至今。

©章胜贤

十五奎巷、元宝心、花生弄

十五奎巷内及周边的天庆观、真圣观、百法寺,如今都已荡然无存。倒是施公庙旧址仍在,尚可缅怀。从巷口往内走,稍许之间,就可抵达32-33号历史建筑,一块“杭州市历史建筑”石碑之后的墙壁上,又悬嵌着一块石碑,上面红字刻着“施公庙旧址”。施公大名施全,东平人(今山东泰安),本是殿前司的一名低级武官,他在岳飞被害后,对秦桧恨之入骨,最后决定在望仙桥用利刃“刺秦”,一击不中,反被生擒,最后被“磔于市”。市民感此义举,建祀庙而奉香火。

暖风轻烟、纸醉金迷和布衣之怒、铁骨铮铮,历史堆叠下来的故事像一层一层的不同调性的油画颜料,互相覆盖融合,最后描摹出皇城宫阙投影下,庞杂而细碎的生活。

©阮晓

朝代更替,地力流转,皇城紫气消散殆尽,这片被梧桐和香樟覆盖的区域,安静地躺在吴山和紫阳山的臂弯当中,在上个世纪五十年代,现在鲜活生猛的大马弄,包括察院前和城隍牌楼,都是极其安静的深巷,四周散落着废弃的寺庙和庵舍,紫阳山上的狐狸有时候会下来觅食,在无人的空巷中闪过一道火一般的影子。

©阮晓

城隍牌楼巷

今年93岁的姜彩月,大概就那个时候,随着丈夫从江山来到杭州的。几近于“流民”的身份,使他们不敢再往鼓楼以北去。当时十五奎巷派出所的老民警,似乎见惯了这样的人和事,在瑞石亭四眼井边为他们找了一间小棚子安顿下来,并将他们的名字登记在册,等于是上了户口。

经过长时间的动荡和战乱,国家开始积蓄改变国运的能量,城市也需要更多的建设者来恢复活力。而对于姜彩月一家来说,这间大约四五平米的草棚,是这座城市给予他们的极大善意。

最初,姜彩月和丈夫在现在太庙广场的一间废弃寺院里卖豆浆,都说“人生三件苦,撑船、打铁,卖豆腐”,为了豆浆的品质,制作用水需从紫阳山宝成寺边的泉眼处汲取,据说此泉极甜,至今仍用老居民来此打水用以泡茶烧饭。

©阮晓

2005年的太庙广场

山上的清晨来得早些,没有风的时候,整座山静谧如谜。20多岁的姜彩月挑着第二担水回来时,看见金星浮在东方的天幕之中,她没觉得自己有多少苦。等到木桶打开,豆浆的热气冲上破败的大殿梁柱,和旁边刚炸好的油条混杂出奇异芳香,硬币碰撞着扔进钱匣,喧哗的市声宣布一天开始,人力车夫、建筑工人、匆忙赶着上班的技工和职员在这里快速补充能量,这种热烈沸腾的场景甚至让她感到莫大的欣喜。

©王叔

姜彩月的生意越来越好,因为南星桥码头和龙山河航道,从西部和南部涌来了更多到城市讨生活的人流,迅速激发了中山南路沿线的商业基因,察院前东口的金昌和万昌南北货商店成为了这个区域最高级的场所,里面有来自宁波的海货:虾皮、开洋、鱼鲞;来自南方的荔枝干和桂圆干;来自北方的木耳、香菇。这些货色价格昂贵,普通人家也只有年节送礼之时,才能称上一点,可见当时这块区域,辐射的力量起码到了南星桥、望江门一带,客户甚至包括萧山和绍兴上来的生意人。

从十五奎巷东口的 “四美泰”面馆,沿街往南,过黎明百货店、开泰绸布庄、祥泰棉布号、仇锦记百货号、五洲煤油号;再往南,经过宏泰百货店、三八制帽社、大众帽厂、封火墙内的老字号永昌酱园、“许永福”面馆、正记瓷庄,来到城隍牌楼东口,光看这些名字,都能感受那个年代蒸蒸向上的热力。

(↑)

©王叔

现在中山南路上的网红、卖葱包烩儿的赵奶奶,是曾经的赵振源香烛号老板后人,当时的赵振源香烛号,镏金招牌镌刻着“赵振源”三个斗大的颜体楷书。店堂三开间门面,二级台阶。古色古香的曲尺形柜台占三分之二门面,北侧三分之一的店堂摆着明清靠背椅、茶几,供客人休息。

从这里穿过与柜台相接的蝴蝶门,通向后轩、厢房、楼梯、天井、蜡烛作坊、厨房、后院;左手通店堂,上有一圈檐廊,镂刻龙凤花卉描金图案,挂满一串串竹签,倒插着蜡烛,琳琅满目,看上去红彤彤的一圈。店堂中间筑有地窨子存放蜡烛。每逢年节,蝴蝶门内摆设香案祭品,供奉十几尊戴着清朝红顶官帽的祖宗画像。

©王叔

传说赵老板还是宋太祖赵匡胤第N代子孙,令街坊邻里肃然起敬。其虚实无从查考,而“赵振源”之门庭显赫,却是有目共睹。1957年公私合营前,街坊名流、城隍牌楼巷14号俱乐部里演时装戏《两家春》的街道文工团员们,俊男靓女,穿着大翻领双排扣系腰带的蓝灰色“列宁装”,闲时常来惠顾,其中不乏后来成为专业剧团名角的佼佼者。

当年的他们倚着柜台,看车水马龙,聊民间新闻,或闲坐在蝴蝶门外的靠椅上品茶、弈棋。而如今,就在差不多同一个地方,开出了两家独立咖啡店,在古朴的界墙上石碑上挂着一块牌子:心碎男孩收留中心。

©肖奕叁

大约在姜彩月一家来到这里的十年之后,她和丈夫在大马弄一块空地上盖起了一间木结构的平房,为了保证面积,院墙还侵占了一部分道路,在当年这是一个心照不宣的通行做法,于是大马弄变得愈发得窄。从另一个角度来说,城市街巷变迁内在的驱动力,还是来自人们生产生活的需要,这是时代疾走时的义无反顾,也蕴含着生生不息的活力。

新房建成,姜彩月用自酿的米酒和丈夫碰杯,她的膝下,缠绕着好几个孩子。

©品水

商业开始向二十三坊的腹地延伸,来自绍兴的老板开始在太庙巷经营饭店,每到中午饭口,门口的大锅热气蒸腾,用穿筒热酒,向来是绍兴正宗吃法,绍兴有谚语:“吃过穿筒热老酒,跑过三江六码头”,以表示某个人见多识广。

来此吃饭的大多是运输工人,门口停满了大板车,拉着黄沙砖头。这是个力气生活,他们喉咙响、饭量大,老酒也是一碗一碗倒进嘴巴里。从店堂到街边,食客捧着堆尖的饭碗,就着一块霉豆腐、几片猪肝,吃得热力蒸腾,满头大汗。

©洪保平

每到九月份,来自萧山的阉鸡师傅就在这一带转来转去,这个时候半大公鸡可以阉割了,到了正月里,正好吃“线鸡”。阉鸡师傅一来,街上的小朋友又有热闹看了,熟练的师傅都不用把鸡捆起来,一只手放倒,双脚踩住鸡爪和鸡翅膀,双手上一把小刀、一把镊子,划开口子后,用镊子掏弄几下,再用香火烫焦伤口,没一会儿功夫就能搞定。小公鸡一翻身,又开始若无其事地在马路上溜达。

©阮晓

2005年察院前农贸市场刚建成

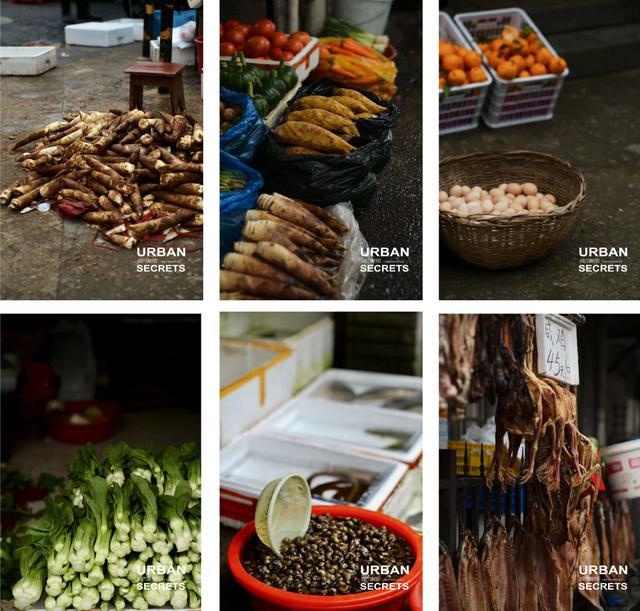

从周边水乡及市县来的小商贩走街穿巷,塘栖枇杷、余姚杨梅、嘉兴水红菱、奉化水蜜桃……土特产如绍兴霉千张、萧山萝卜干、富阳豆腐皮,地方名点如宁波“赵大佑”金糰……东阳浦江永康天台甚至江西来的小手工匠,给家庭主妇用生铁补锅子、用钉子补碗补缸甏、修汤罐铜罐、穿棕绷、弹棉花,有的还吆喝着“磨剪刀来,戗柴刀”;从义乌来的“鸡毛换糖”货郎担摇着拨浪鼓,担里的圆匾摆着菱形的糖饼儿、沾满白芝麻的葱管糖;本地商贩叫卖豌豆糖粥、糯米藕粥、葱爆烩儿、天竺豆腐干、甜酒酿、豆腐脑、菜卤豆腐、五香牛肉粉丝……

其他诸如剃头挑子、戴墨镜弹三弦敲铁夹板的算命先生、肩上扛着一块木牌卖“门儿布”的长发男子;还有卖白兰花的,飘过一阵沁人的幽香;卖叫蝈蝈的,引逗着孩童们围着跟着跳着用手指拨弄着。

每当夏天,沿街店铺撑起蓝色遮阳篷,小贩背着天蓝色棒冰箱沿街叫卖“三花牌棒冰”、“西泠牌棒冰”。夜间,点着小油灯的盐炒热白果担子边炒边吆喝着。像扛着一座桥似的馄饨担,则敲着竹梆子,延续着白天的风景。可以想见,浓浓夜色,冷寂的街头巷尾,那游移着的一星点儿黄晕晕灯火,伴着悠远而热络的叫卖声、穿透夜幕的更夫般清空的竹梆声,给行色匆匆的夜归人以温暖,给将眠未眠的居民以安宁感。

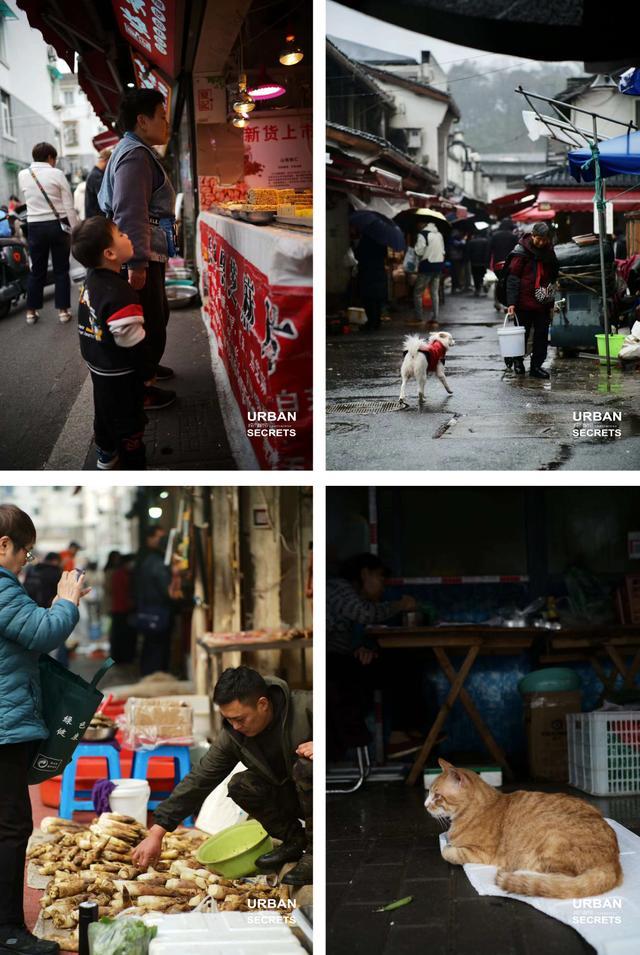

记忆中的市井味道

©徐昪

大马弄的市井生活

那时候,我父亲的老同事宋长征还是一个少年,每天放学后,他都用极大的毅力穿越这些诱惑,有时候会翻过吴山去涌金门的乱坟堆里抓蛐蛐儿,有时候会登上鼓楼找同学玩耍,日暮时分,站在鼓楼上眺望,半城炊烟尽收眼底。向东望去,望江路两边黑瓦堆叠;向南望去,中山南路归人如潮,胡雪岩故居里的戏班锣鼓声动,十五奎巷的饭店烹油烈火。

这些场景在他七十多年的人生中始终记忆深刻,如今想起穿越鼓楼城门下,后颈被洇出的滴水击中时,还是会浑身一凉。

他现在住在转塘,但是每天清晨还是穿城隍牌楼,从元宝心登吴山喝茶,十数年未变。

©阮晓

9点以后那些遛鸟人陆陆续续回家了

拍摄于十五奎巷路口,2012年3月

宋长征在中东河改造之前完成了自己婚礼,左右邻舍将杂物移到内间,外面腾出来摆放圆台面作为宴席,八个冷盘,全鸡、全鸭、全鱼是必须的,其它炒菜不论。他当时住的是街面房子,邻里关系毕竟没有墙门那么熟络,但是闻听他要结婚,大家非常默契地开始安排那几天的事情,甚至他还没有开口。

里弄和墙门的生活,并没有想象中那么和谐美好,时隔多年,很多人回望的时候会带着一层柔化的滤镜。记起来的,都是夏天如何打上井水,浇凉地面和竹榻,沉瓜浮李,冰凉的啤酒和汽水,奔跑吵闹累了的孩子在月色中沉沉睡去,大人摇着蒲扇,在有一搭没一搭的闲话中,鼾声四起。

©王叔

但想想看,就算是夫妻也有龃龉,何况一墙之隔的邻舍隔壁?也许是拥挤的环境让人们学会了、也不得不学会退让,大杂院中七十二家房客,共用一个厨房,每天的生活摊开在众人的眼底,阿兴不说阿黄。

我有一位阿姨在二十三坊的一个大院子里居住多年,她对我说,东家的盐西家的醋,煤饼每天要数一数,这确实是当时的生活常态。但奇怪的是,每逢谁家有大事,邻居们就会被一种莫名的向心力凝聚,到那一天,爱说闲话的张妈妈成了慈祥的张妈妈、平时刻薄的李叔叔成了慷慨的李叔叔。

©许坚

她记得,在她那个墙门里,有一天街道安置进来一个孤老太太,分配在背阴的阁楼间里。老太太年事渐高,有几次出现大限将至的迹象。从来不跟邻居多打交道的吕叔叔,在自己外屋搭了一张竹榻,把老太太接回家里,吃饭的时候,盛出一碗端到床头,等到老太太身体渐好,便送回去,如此三番,直到老太太去世。

“看他的样子,从来没觉得自己做了好事,那么理所应当,”我的阿姨说,“要晓得,吕叔叔自家好多孩子,家里也很困难。”

前文提到的姜彩月,在做豆浆上山挑水时,会路过一处破败的庵院。新社会不提倡封建迷信,老尼姑失了香火,孑然一身,守着门口的一眼井活过,谁家的桶掉里面了,她拿个工具给弄上来,要个一分两分。有一次姜彩月好几天没见到她,进庵一看,已经病得奄奄一息,口中喃喃,不知道是经文还是呓语。姜彩月自此为她送了一个月的饭,直到老尼姑恢复精神,开始重新守在井边讨要零钞。

©章胜贤

绕井而居的人们

那个时候姜彩月的日子也并不好过,一碗饭端出去,要看丈夫和婆婆的脸色。“苦人反而见不得苦人,”姜彩月说。这句话语可能是当时人和人关系的底层逻辑,以及这些自相矛盾行为的最好注脚,所谓“相濡以沫”,并不只限于夫妻之间。

类似这种市井文化中的灰色草线,在很多物理空间的改变过程中早已随之消散,而在二十三坊的尺度里,依然氤氲于空气。2016年来此租房做生意的温州人周伟地,在十五奎巷租了一间门面,经营铁皮石斛等保健品。4000千块钱一个月,一直没有涨过价,只是房东夜晚出门,需要穿店堂而出,“他放心我,我信任他,”周老板说,“所以就很舒服。”

©许坚

城市秘密创始人王群力把大马弄的形态概括为“生活的正义”,人们追求真实、亲切、热烈、坦然的生活状态,在他看来是一种道义上的理所应当。可能是凑巧,关于市井的描述,《史记·正义》篇中说:“古者,相聚汲水,有物便卖,因成市,故云市井。”

“井口”的周边,是居民交流最频繁的地方。“有井水处,皆有柳词”,一方面是商业活动的理想场所,另一方面是精神交流的轻松所在。

©阿甲

市井文化是人们在衣、物、食、住、行等物质体现,也包含了邻里关系、习俗礼仪、行为方式等精神风貌。在城市的现代化进程中,中西方都需应对市井文化的续存问题。正如《美国大城市的生与死》里说:“街区持续需要用途多样性作为保障,同时满足人们居住、商业、旅游、办公等方面的不同需求。”

因此,市井文化的载体是多样性的生活,传统市井文化的传承关键,在于延续原住民的真实生活形态。今天的“二十三坊”,混杂着复杂的气质,让人已经难以对它下一个清晰简明的定义,但也许在尚不可知的未来,这种复杂性恰恰会是城市基因中最宝贵的财富之一。

©丁杰